若以一件器物作為「絲路」展覽的敘事起點,唐三彩雙峰駱駝可說極具代表性。牠不是單純的動物俑,而是一種交通工具的象徵:把沙漠、商隊、驛站、胡商與城市連在一起的「移動基礎設施」。從這個角度看,保利美高梅博物館於2025年10月1日推出的「絲路」展覽,並不只是在陳列一條古道的文物清單,而是在用四個主題空間,把「道路如何塑造文明」這件事,拆解成可被感受、可被想像、也可被帶回當下的經驗。

展覽以四大單元鋪陳脈絡︰「瀚海西風」、「星漢燦爛」、「和光同塵」、「大道錦程」。從開拓、到技術與生活、到精神與審美、再到古今互證的當代表達,形成一條從「鑿空」走向「未來」的敘事線。這種策展策略的關鍵,是不把絲路理解為某條固定路徑,而是把它視作一個長期運作的交流系統:貨物、工藝、宗教、法律制度、音樂與圖像語言,都在系統中流通、改寫與再生。在展廳裡看到不同時代、不同地域的作品彼此對話,像多語世界的同場翻譯,有時互相補全,有時互相挑戰,但幾乎總能讓觀眾意識到:文明的邊界從來不是牆,而是接縫。

因此,駱駝可以是一個起點,但「路」的運作離不開秩序與制度。展覽中的「瓜州都督府給西州百姓遊擊將軍石染典過所」仿製品,恰好把絲路從浪漫想像拉回到行政現場:通關、查驗、人數與貨物的對照,意味著絲路不是「偶然的相遇」,而是被治理、被維持、被監管的流動。這份紙本憑證的存在提醒我們,任何跨地域的繁榮背後,都有一套低調卻強大的制度技術在支撐,它不如金銀器耀眼,但沒有它,就沒有穩定的往來。

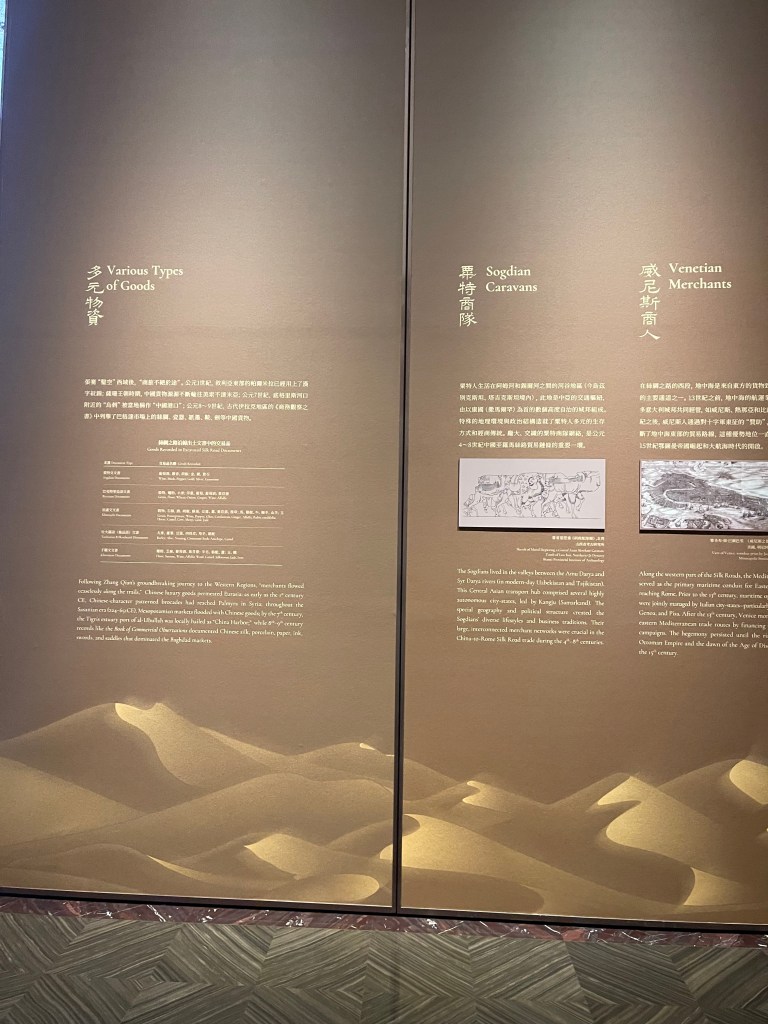

而當交易真正發生,「錢」常常比史書更誠實。東羅馬金幣與同場可見的波斯薩珊銀幣、高昌吉利錢,構成一種非常直接的「互聯證據」:貨幣本身就是跨文化信用的載體。當東羅馬皇帝的肖像在中國出土,它說明的不只是遠方的稀罕物件抵達了終點,更是某種價值衡量、某種稀缺共識,曾在遙遠的市場中被承認。相對於宏大敘事,這些金屬小圓片更像絲路的「硬證詞」:經濟的語言可以跨過宗教、語言與政權更迭,繼續被理解、被使用。

如果說貨幣與文書呈現絲路的「運行機制」,那麼器物工藝則呈現絲路的「轉譯能力」。例如東羅馬酒神紋鎏金銀盤(仿製品)以希臘神話題材與東羅馬風格出現在中國的考古語境裡,它最迷人的地方不在於「像不像西方」,而在於它如何成為跨文化審美的可攜帶版本:神話人物的姿態、十二神的頭像環列,作為一套圖像語法,在絲路的長距離流動中被保存、被誤讀、也被重新理解。這類作品往往讓人意識到,交流不一定以「完全理解」作為前提;很多時候,是先被喜愛、被收藏、被模仿,理解才慢慢追上。

同樣的轉譯也出現在唐代器物的造型系譜中。三彩鳳首壺從西亞中亞「胡瓶」傳入後的本土化,胡人馴獅扁壺把異域題材變成盛唐工藝的舞台語彙,白瓷皮囊壺則把遊牧生活器具的形制固定成中原窯火中的「新典型」。這些作品的共同點,是它們不把外來元素當作外來,而是把它們納入自己的生活美學與實用邏輯之中,讓「外來」變成「日常」。絲路的深層力量也正在此:不是交換一次,而是把交換變成可延續的習慣。

展覽的第二單元「星漢燦爛」所強調的,正是技術沿路徑傳播、最後顯現在衣食住行之中。綠地聖樹雙鹿紋緯錦就是「落地」的例子,以聯珠團窠與「陵陽公樣」的設計語言,展示波斯紋樣如何啟發唐代織物構圖;龍紋寶座毯把織毯工藝的長距離傳播史,濃縮在一張厚密、近乎浮雕效果的織造巔峰之作中;六角形梅森瓷連蓋茶葉罐則把敘事一下跳到18世紀歐洲,當「中國熱潮」與硬質瓷技術的突破相遇,中國瓷器不再只是輸出品,而是成為歐洲工業、審美與消費文化的一部分。這些作品把絲路從「古代」延長到「近代全球化」:道路換了形式,交換仍然持續。

有趣的是,展覽並不只用華麗物件來談交流,也用日常把觀眾拉近。吐魯番出土的芝麻小餅與核桃,讓絲路史突然變得可嗅可嚐:原來很多「我們以為本來就屬於這裡」的食材與風味,其實是漫長交流的結果。當文化進入飲食,它就不再是博物館裡的抽象詞,而是家庭餐桌上的常識。這也解釋了為何策展以「生活萬象」作為技術傳播的落點:技術最終會變成習慣,習慣最終會變成身份的一部分。

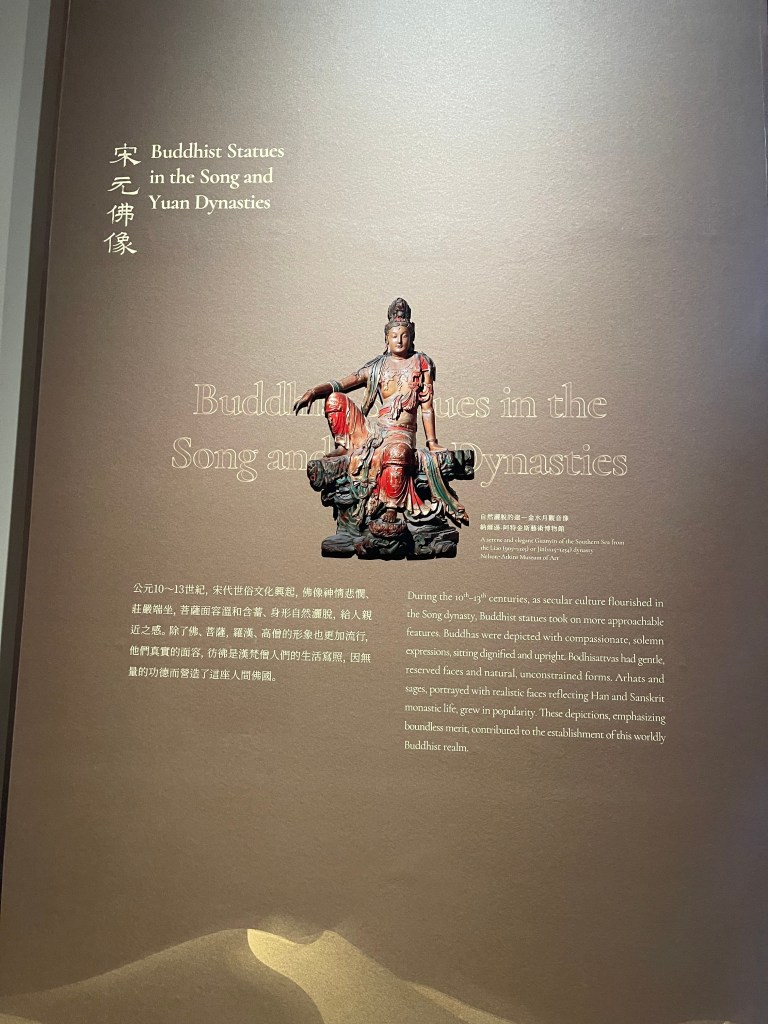

第三單元「和光同塵」把焦點從物質轉向精神與審美,圖像、雕塑、音樂與典籍如何促成人類深層對話。佛陀立像(犍陀羅風格)是一個非常典型的例子:希臘式的人體重心、源於西亞造像傳統的手印意涵、伊朗文化象徵的背光,這些元素在同一尊佛像上共存,讓「宗教東傳」不再只是路線問題,而是形式語言的混血史。另一端,大秦景教流行中國碑拓片(仿製品)則提示另一種更難的轉譯:把一套外來信仰的教義,用中國思想語境重新組織成可被理解的文本。當宗教不是以征服方式進入,而是以「解釋」「對應」「互證」方式落地,它就會留下更耐久的文化痕跡。

如果把「精神交流」具象化,敦煌是一個無法繞開的節點。透過常書鴻、常沙娜等幾代學者作品,呈現80餘年敦煌藝術守護與傳承。常沙娜《觀世音菩薩》手稿,連同相關作品與照片,其意義不只在於藝術品質,更在於它揭示了「文化遺產如何被現代人救回來」:臨摹、建檔、保護洞窟,這些工作像另一條「看不見的絲路」,把古代留給今天的訊息,重新送回公共視野。這條路不靠駱駝,而靠耐心與制度;不靠商隊,而靠一代代人的專業與信念。

而第四單元「大道錦程」把視線推向當代,討論絲路的物質與精神遺產如何反過來滋養現代創作,服務於更廣的互信與互通。徐冰的《在美國養蠶系列》,幾乎是最精準的隱喻:蠶是絲路最核心的物質起點之一,但徐冰把它帶到美國,把「生產」變成一場關於閱讀、消失與再生成的觀念實驗。蠶卵像神秘文字,吐絲包裹書本讓文本逐日隱去,這不就是文化交流的另一種現實嗎?在跨文化移動中,意義會被覆蓋、被重寫,甚至被迫變形,但也因此獲得新生命。

同樣是跨文化生長,常玉《粉瓶小野菊》與趙無極《無題(黃金城市)》提供了另一種路徑:不是把「東方」搬到「西方」,也不是把「西方」移植到「東方」,而是在現代藝術語境裡重建一種第三空間。當你在同一個展覽動線中,從唐三彩、漢唐文書、犍陀羅佛像,走到巴黎畫派與抽象繪畫,觀眾會更清楚看到策展的企圖:絲路不只是一段歷史,它是一種方法,把差異放在一起,讓它們彼此照亮。

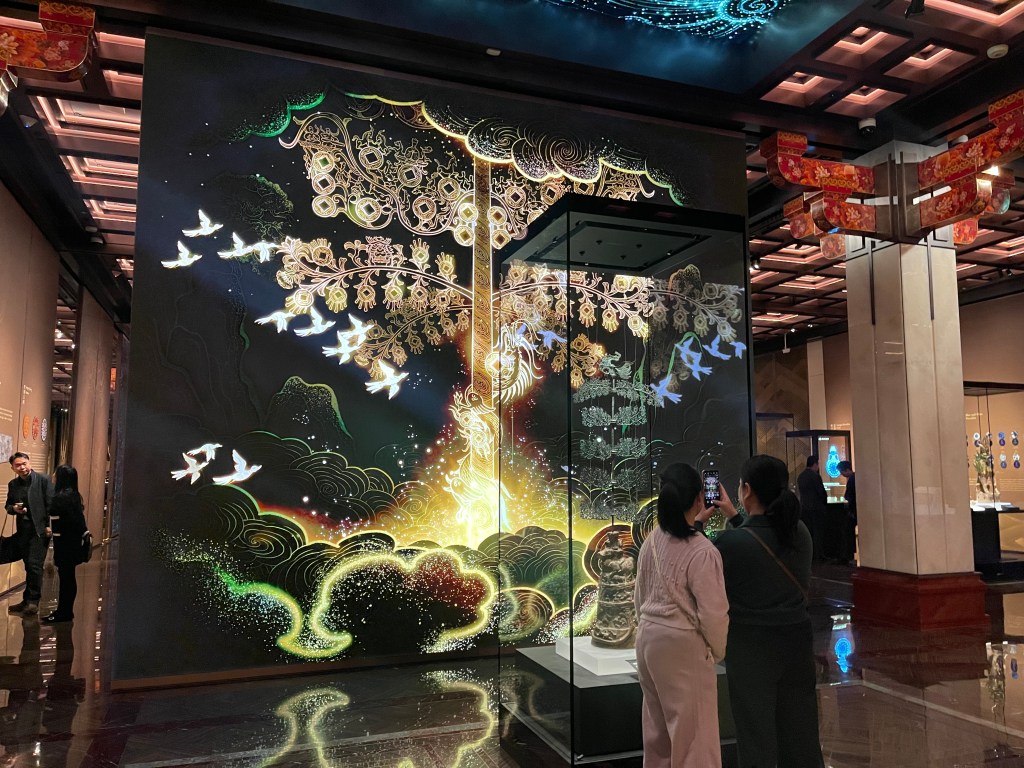

這也是為什麼是次展覽強調「沉浸式數字體驗」與「夜遊」劇目化活動:它們不是噱頭,而是一種把知識轉化為身體經驗的策展語言,讓觀眾在聲音、光影、動線與互動中「進入」絲路,而不只是「觀看」絲路。更重要的是,展覽把音樂也納入敘事,包括譚盾多年研究復原的古絲路樂器(如鳳首箜篌、五弦琵琶、反彈琵琶等),以現代交響語境讓「絲路之音」再度發聲。這讓絲路不再只是物件的歷史,而是感官可被喚醒的「在場」。

把視線拉回到澳門,這場展覽之所以具有特別的象徵性,是因為澳門本身就是中西文化交流史的一個現成註腳。展覽冀望能融入澳門作為「多元文化共存的交流合作基地」的願景之中,並以「和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏」作為絲路精神的當代詮釋。在這個語境下,展品不只是「借展來的珍寶」,更像是一種對城市角色的再確認:當古代的陸上交通網,遇上今天的海港城市與國際旅遊休閒中心定位,文化展示就成為一種公共外交、一種城市敘事能力的展現。

因此,觀眾可以用唐三彩雙峰駱駝作為線索,沿著展廳一路走:從交通與生存到制度與交易,從工藝的互相啟發到宗教與思想的翻譯,從敦煌的守護者到當代藝術的再生產。你會發現「絲路」其實不只講「古代怎樣偉大」,而是在問一個更當代的問題:當世界再次面臨分裂、誤解與對立時,我們是否還保有把差異放在一起、在交流中生成新共識的能力?而博物館,是否能以文物與藝術為媒介,重新訓練我們去理解「不同」這件事?

如果說絲路精神是「路」本身,那麼展覽的意義,就在於讓觀眾看見:路不是把人帶離家園的風險,而是把人帶向彼此的可能。